運動不足の解消に向けて、いろいろやってきました。

自転車とエアロバイクで健康維持レベルの運動不足は解決できます。ただ、美容レベルだと、求められる水準が高すぎて、特に運動が困難になる「冬」に不足傾向になります。(個人差はあります、美容と言っても今回運動が十分すぎると脂肪がない分、肌の弾力がなくなって悪い面も出てきます。痩せれば良いというものでもないみたいです)

有酸素運動の理想的なものとして、自転車とエアロバイクは変わらないのですが、その運用・活用に改善の余地があるように思えます。

その一つとして、エアロバイクをより生活の一部にして運動時間を底上げするのは、一年を通して有効です。

タブレットと相性が良いというのは以前書きましたが、動画や英語学習などありますが、タブレットであることの制限(前かがみで姿勢がきつい)があり限界(できることが限られる)があります。

その先にあるのが、エアロバイクをしながらのPCです。それっぽいことをやっている事例を見る機会があるのですが、どんなものなのか半信半疑だったのですが、この機会に挑戦することにしました。

【DIY】フィットネスバイク用テーブル作成 / Make a table for a exercise bike - YouTube

これはシンプルに、エアロバイクのモニター(頭)部分に、テーブルを付けるという改造です。シンプルで良いなと思ったのですが、タブレットの使用が前提で、後述しますがPCモニターが置けません。

エアロバイクを使ってパソコンしながら8キロ体脂肪6%減らした、ながらダイエットの方法

こちらは、メタルラックを活用したもの。エアロバイクとは別にデスクを作るので組み立てなので楽です。ただ、やはりPCモニターが置ける強度ではない。あと、相反するのですが、マウスやキーボードが快適に打てて、腕に制約なく動かせる空間を確保したいという要望の妥協できる高さは操作モニターより上に天板があっては実現できません。

漕ぎながら仕事!エアロバイク付きデスクで運動不足を解消(&GP) (line.me)

品質や値段は別にして、理想的な形はこんな感じになります。

メーカーはアルインコ、値段は25000円。連続使用時間30分というのは本格的な運動には性能不足ですが手軽な製品(在庫あり)はあるみたいです。ライトユーザー向きです、私がほしいのは一切の妥協のないヘビーユーザ向きです。

フィットネスバイクを漕ぎながらパソコンで作業できるようにしてみた - エコスペ

そんな中で、興味深いものを見つけたのですが、思い切って、操作モニター(頭・首)を外してしまう方法を実践している人がいました。

これが良い見本として、同じことをやってみました。

リカベントタイプであれば、頭の部分は電池で動いており、時間と脈拍表示でしかなく無くても動きます。電動のアップライト式は、操作モニターを担っているのですが本体から同様に細いコードが繋がっていて接続端子ごとにケーブルを分離できる構造です。組み立てると、簡素なものだというのが理解できます。

首まで取る必要があるのかなと思ったのですが、分解してみると、首まで取らないといけない構造でした。

とりあえず、(家にあるものと新規購入の混合で)コンクリートブロックを確保できたので、デスクの延長脚として使ってみました。

後でわかるのですが、コンクリートブロックは、重さと抵抗があり(床面に問題なければ)非常に安定します。

ぶつかったりした時に、非常に危ないので、仮設・実験的なものです。

普段のデスクトップの天板の高さが、へそより5cm上だったのでそれを参考にして、少し低いかなくらいを作ってみたのですが、ちょうどよい感じでした。結果、40cm脚を上げるというのが数値として出ました。天板の高さは、約110cmです。

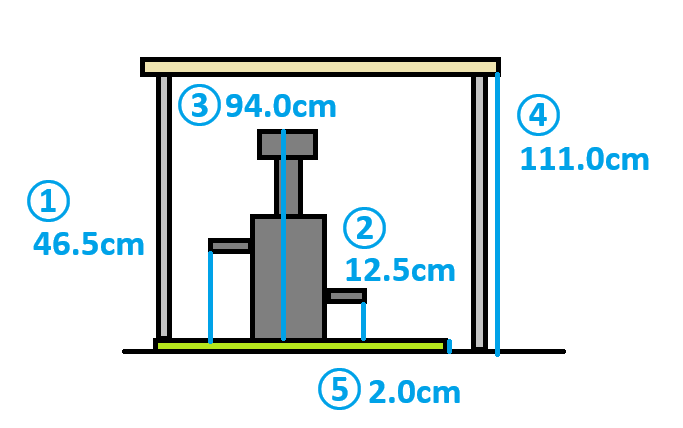

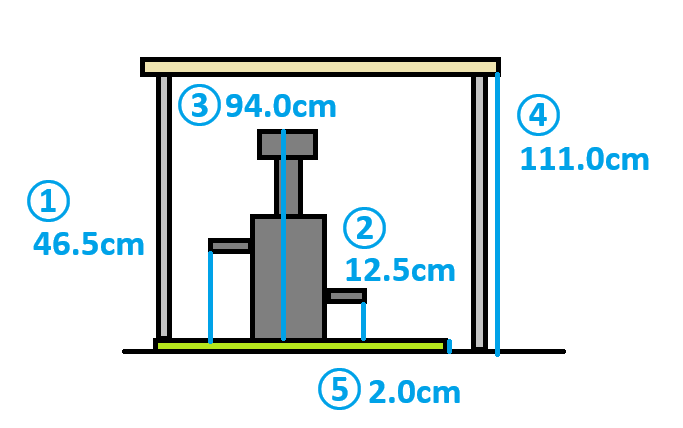

参考寸法 ①ペダル最高位置(マット上から※踏み面まで)②ペダル最低位置(同じ)③サドル高さ(マット上からサドル面まで)④床面から天板上面まで⑤マットの厚み 使用者身長175cm エアロバイク アルインコAFB7218 運動時、膝は天板下に7cmほど入っており、天板と膝の安全距離として同じく7cmほどの余裕があります

このちょうどよいというのは、人それぞれで、身長差、キーボード・マウスが手前で高いほど作業がやりやすくなると思います。反面、最低限の使用で上半身を自由に腕を振り回せるのを重視するとできるだけ離しで低いほどじゃまにならない傾向があると思います。私は後者が好みです。先行している人たちは、エアロバイクをやりながらブログ記事を書いてますという内容が平然とあるのですが、ブログを書くほど落ち着いて思考ができませんし、キーボードの誤入力が頻発するので、作業が苦痛でブログを書くという気分にはなりません(脚を止めない場合)。

PCモニターは、視点が画面上部のブラウザタブ部分になっていて低いので、(広辞苑を置いて)10cmほど上にするとちょうどよい感じでした。

使っているデスクは、奥行きのあるニトリのテーブルを使う前に使用していたものです。メーカーはナカバヤシでフラットデスク(ユニットデスクは手前の天板の角落としがなく、丸脚がスリムになって足場パイプとの詰め作業ができなくなっている可能性あり)として今もあるのですが、脚が丸でなく角になっており、設計が変わって足元に横梁があるので脚を延長させるのには使えなくなっています(2台持っているのですが、買い足した方は天板の色がピンクっぽくなっていました、今だと同じ型番の入手は難しいと思います)。たまたま、この4脚デスクとコンクリートブロックでの組み合わせができたので、仮組みができました。

1-2回の使用で、最大1時間ほど使ってみたのですが、実用レベルでした。

ただ、どうでもよいレベルのことができる程度で、本格的な作業は通常のデスクトップ環境ですべきという感じです、慣れればより通常に近い作業に手を出すとは思います。

マウス操作は、上半身を安定させるため、マウスの反対側の手を天板に置いて安定させることができるので問題ありません。

キーボードは、両手を使うので上半身が安定せず、誤入力が頻発するので体の動きに合わせて入力するので慣れが必要で、(通常と比べれば)困難になるはずです。脚を止める、手首をテーブルに当てて入力する、片方は固定にして片手で入力する方法で回避することは可能です。

個人的に、ノートPCは画面が小さく、首の角度がきつく、キーボードも癖があります、なのでデスクトップが最も快適な環境と考えています。

その中で、24インチモニターというのは理想的で、27インチにすると全体が見渡せず眼球を動かさないといけなくなるので手を出せません。

これは全画面表示でのFPS(TPS)ゲームをするときに、全体を見渡せない、隅の表示情報が把握できなくなるという経験からなのです。

ただ、今回の場合、24インチで体が動いてしまう都合、見づらいので倍率125%にしたほうが快適な状況だったので、表示情報量はそのままの倍率100%で27インチで画面を大きくして、実質112.5%に表示を大きくするのが快適でした。解像度(1920*1020)とドット(1920*1020)が同じ(100%)だと表示ボケがなく綺麗なので、今回の場合、高さ調整のできる27インチというのが順当なモニター選びになるようです。

高さ調整ができるモデルは、縦画面ができるのですが、文章を仕事で長時間頻繁に読むなど特殊な事情がない限り、横画面で使うほうが汎用性が高いです。

横画面から必要なときに縦画面にするという使い方もできますが、ただ回転させるだけでなく横は低い位置に、縦は一番高い位置に高さ調整する手間もあるので面倒で一般的とは思えませんでした。

こちらを購入して使ってみましたが、満足しています。

高さ調整なしの24インチの倍率100%(横画面)を普段使って、エアロバイクPCでは高さ調整のできる27インチの倍率100%(横画面)で落ち着きました。

姿勢として、モニターを10cm底上げしたように上から見下ろす感じになります。

通常のデスクで使う場合、縦置きの上部を見る時に上目・顎を上げる感じになるので負担があるのですが、見下ろす場合それがなくなります。反面、下部が見ずらい傾向にはなります。実は、モニターで縦横画面を動かす機能がある場合、縦にするには高さを上限近くにしないと下部が当たってしまうという事情があります。縦画面は、電子書籍やブログ記事など長い文章を読む時、スクロールする回数が少なくて済む、広範囲に文章を見渡せて、その点において快適なものです。長文を読むと時間の経過が早いのは間違いがなく、通常だと上から下方向のカーソル移動が長すぎ大変などの欠点がありますが、エアロバイクPCと相性が良いと思えました。

また、例えばツイッターの文章を表面的にしか読めなくなるので通常とは異なります。

メールをチェックして、ブラウザを定期巡回して、ニュースを見る、思いついたことを検索する程度のことしかできないと思われます。

動画、音楽、仕事関係は、相性がよく時間の経過が早くなると思いますが、中身によるはずです。

ヘッドホンでもある程度代用できますが、イヤーマフがあると集中に役立ちます。エアロバイクの動作音は大きくないですが、無い方が快適です。

ただ、その間に、運動しながら思索にふけるという作業が潤沢にできるので、通常とは違う経験ができると思います。

運動のみだと、1時間はかなり長く感じますが、PCと運動の場合、1時間は苦もなくでき、時間が経てばもう一回やろうかなという気持ちになるくらいの余裕があります。嫌々やっていた運動が苦にならなくなってしまうことに、驚きます。(個人の感想です)

エアロバイクとの組み合わせで、特別な効果があると思われる内容になるのですが、

エアロバイク 英語学習(ハイ・高揚)不眠

生活リズムもめちゃくちゃ

夜運動で朝寝昼起き(ここはよく寝れてる)

リスニング 短時間 即答 イメージ呼び出し 聴き分け 45分集中 狩りモード 聴覚

前々から、英語リスニングは睡眠障害あるなとは思っていた。

エアロバイク(運動)と同時にやると、さらに脳の活性化がより強くなる(ハイ)。

知能職の人にどの程度効果があるのかは知りませんが、少なくとも、普段よく頭を使っていない人が、運動と学習(言語リスニング)を同時にすると、異なる作業を同時にこなすため脳がフル回転し、脳の血行が活性化して、躁状態(買い物に勢いが増す・生活が不規則になるとか)になるのは確実だと思います。

この状態は、そのうち慣れて治まるのですが、エンジンの慣らしと同じで、この訓練ができていると何かのトラブル時、冷静でいられますが、慣れていないと、ハイ(躁状態)になってしまい誤った判断をしてしまう可能性が高いというのは非常に重要なことです。

そして、脳の血行の良さは日常で継続するので、運動か学習のどちらか単独時に余裕が生まれますし、他の作業でも好影響があるはずです。

この躁訓練を意図してできるのは、別の作業に取り組んでも安全な運動ができるエアロバイク(ウォーカーでもできなくもないですが座っての長時間運動ではない)と、聴覚と脳を使い緩急があってドリルのように数をこなす言語学習のリスニングの組み合わせでしかまずできないと思います。フレイル予防にマッスルメモリー(そのうち記事にすると思います)と同様に、一度(習慣的に?)はやっておいたほうがよい事だと思います。

頭を良くする現実的・効果的な一つの方法になると思います。

また、認知症予防として、頭を活動的に使う目的にも合致すると思います。

ということで、仮設のコンクリートブロックだと、地震時、危ないし、場所を取りすぎるので別の方法を考えます。

最初は、先行ブログの人を真似して、IKEAの(高さが調整できる)調高テーブルの購入で簡単に終わる予定でしたが、残念ながら高さが最大90cmしかないそうです。おそらく、ブログの人が小柄、エアロバイクが小さめなどの理由で、ギリギリ使えたという感じなのかと思います。

★ 気が付きました。IKEAの調高テーブルは6000円ほどで安く、90cmで高さが足りなければ、1セット組み合わせて16-20cmもの継ぎ足しまでできる下駄(3000円)があるので、その市販品の組み合わせでいければ、かなり簡単にエアロバイクPC用の脚高デスクを作れそうです。残念ながら、以下の私の方法はDIY慣れしている人向けで万人向けではありません ★

この簡易版の場合、完成度が低く。後述しますが様々不満がでてくると思います。

次に、立ってデスクワークができるスタンディングデスクを検討します。一時流行った時に、購入を検討した事があるのですが、最も気になったのはグラつきでした。その時は、ニトリの実物を見て、割引もあって悩んだのですが購入しませんでした。

15000円のアイリスオーヤマがあって、これでいいかなと思ったのですが、高さが80cmまでで条件に合いません。

どうも、相場としてIKEAの30000円あたりが現実的なようです(ざっと調べたところ)。

スタンディングデスクですが、IKEAでベカント(BEKANT)という55000円の電気昇降式のものを触ってきました。

2本足なので、手前の隅に両手を置いて体重をかけると不安定になるのではという心配があったのですが、しっかりとしたものでした。ただ、幅120cm*奥行き80cmという仕様で、幅120cmは(不満1)広すぎます。また、角が大きく丸く削られすぎて、角張ったものよりはいいですが(不満2)手を保持するには向いていません。

幅100cmでもちょっと広すぎる気がしたので、男性幅90cm、女性幅80cmが適応したサイズに思います。(※参考の幅であって自分が最も快適な数値を優先してください)

それを購入して解決するのが、スマートな気がしましたが(上記のように問題がありました)、汚れた小屋での使用で、新品購入不相応にも思えました。

既存のデスクの脚を延長する方法で進めます。

まず、この4脚タイプは先端で高さの調整ができ、先端のプラをグルグル回すと高さを0-2cmほど変える事ができます。

このネジ穴に繋げる仕組みで、脚の延長が売られており、

最大で26cmというのがありましたが、40cmには足りません。

ほか、高価なものがありますがスタンディングデスクの購入と変わらない感じのものは候補からはずしました。

次は、自作DIYによる継ぎ足しです。

とりあえず、デスクの脚が足場パイプの内径にギリギリはまる感じだったので足場パイプを活用できるのがわかりました。

まず、足場パイプの床面をどうするかですが、

安定を優先するとこれなのですが、中央が穴など気になる点があり(後述のAであれば問題なし、ただかなり野暮ったい)

こちらを選んだのですが、外からはめ込むタイプでガッチリ固定できるものではなかったです。

とりあえず、このキャップをして、砂利を詰め込んでそこにテーブル脚を突っ込んで延長を考えていたのですが、キャップの固定がゆるく、砂利があふれ出るのを回避できないということで問題がありました。

足場パイプを使う方法として、2通りあって、

A、デスク脚の根本いっぱいに補強の鉄骨に当たる前提で足場パイプを被せて、それで高さ調整する方法(鉄骨位置が異なるので前2、後2で長さが異なり足場パイプの長さ調整が必要)。

B、必要延長の40cmに30cmほど余裕を持たせてだいたい70cmの足場パイプを4本作り、足場パイプの内径いっぱいの3*3cmの角材を必要な約40cmにカットして肉詰して、そこにデスク脚を入れる方法があります(長さ調整が木のカットでできるデスクの足先高さ調整が使える、4本均一というのがメリット)。

前者のほうが、剛性は強い気がします。砂利を検討していたので後者で揃えてしまったので失敗したかなと思ったのですが、どちらも足場パイプ内径の隙間を埋めるために詰め物(ありあわせのコの字のプラ材(チップソーの安全カバー)をペンチで押し込んでキツキツにした、Aだと詰め物としてテープ巻きもあり)作業が必要でどちらも実用レベルで、Aは剛性、Bは作業が楽という感じになると思います。

作業途中です。

ということで、足場パイプで4脚延長ができたのですが、グラつきが気になりました。

当たり前なのですが足が長いだけ動きますし、詰め物はしっかりできていますが脚を繋げている分不安定さがわずかに影響します。床と接する部分は動かず、脚の中間部と天板でグラつきがあります。実用レベルにならない失敗DIYをやってしまったかもと思ったのですが、そこで割り切って、市販のスタンディングデスクではできないグラつきのなさに特化したデスクを作ることにしました。それならば、かける時間・手間・費用に納得ができます。

というわけで、脚の中間部の剛性を高めるために、補強パイプを追加します。前を空けてコの字型にするのもいいかなと思ったのですが、接触の心配があるわけではなく、X形状のほうが耐震性が強く安定するはずなのでそちらを採用しました(部品数が少ないのも考慮)。

キウイ棚の制作で知ったのですが、必ず直交クランプを使ってください。自在クランプだとグラグラ動いてしまってがっちりとした剛性が出ません。中央の交差部だけ(直交だと無理なので)自在クランプを使いましたが、繋げておくことでそれなりの効果があるはずです。

この後、パイプの切断は当然として、クランプと比べて値段が7倍する露出ボルトなしのジョイントを前面だけ安全のため採用、後ろの柱と天板下部を繋げでグラグラしない対策をやろうと思います。

1500円するジョイントを2つ買ってきて、仮組して切断する位置を決めて、カインズの足場パイプ高速切断機無料貸し出しを利用してお店で切断してきました。グラインダーでやるよりきれいで早く助かります。

そして、このX型の補強の効果ですが、かなりあります、重量物による安定感と剛性です。これで十分なので、柱への接続は不要かもという感じになったのですが、グラつきは少しあるのでせっかくならと、カインズで、色々あるL字金具のなかから長さがちょうどよいアルミ製のものを購入しました。これをデスクの骨組みで使用しているボルトに挟み込む形で密着させ、柱へはビスを一本打ち込みました。

こちらの効果は、更に上の次元に上げてくれるもので、柱との連結によりグラつきは無くなりまったく動かなくなります。ただ、手前左側の角は最も遠くそこはわずかにぐらつきがあるのですが、全体としてはかなりしっかりした強度になります。固定することに問題がなければやったほうが良いと思いますが、固定してグラつきがなくなってしまうのはなにか問題がないのかそういう心配をすることになると思います。

剛性に特化した足高デスクを作るという目的は達成できました。非常に満足しています。

あと、操作モニターをどう置くか悩んだのですが、写真の通り、垂木止めクランプをつけてその板角にモニターの穴を引っ掛けて、さらにモニター上部は中心の自在クランプの盛り上がりを利用して水平にして、うまく置き場を確保することができました。通常だと、水平や引っ掛ける箇所のないパイプの交差部なのですが、どうにか置き場所としていい感じに活用できました。あと、最短で浮いてしまっている操作モニターケーブルなのですが、端子2箇所で繋がっており端子とケーブルのみの部品があるので、その部品だけ修理部品として取り寄せが可能なのか確認します。そのケーブルは4ピンだったので切断して自作で延長することができると思います。それができれば、空中でなく隠匿配線して見た目と安全の確保をする予定。だったのですが、最短がもっとも良さそうなのでそのままにしました。

使ってみてわかったのですが、PCをやる感覚でエアロバイクができるので運動時間がかなり増やせます。30分ほどでお尻が痛くなるのですが、純正のクッションカバー(間にゲルが入った緩衝効果のあるものです、おしりの痛さが軽減されて60分でもいけますが、休憩を挟んでより快適に運動ができるアイテムと思っています。座り心地に若干の違和感がありますが私は気になりません)、休憩を挟む、負荷は低めにしてお尻の負担を軽減させるというのが有効のようです。

さて、PCをやろうと思ったら、運動向きの服装に着替えて、エアロバイクPCを触るというのを習慣化できると運動不足はありえないので、運動との向き合い方が大きく変化することになります。あと、(少し大げさかもしれませんが)1時間のエアロバイク運動は、シャワー、軽食、休憩は必要なくらい地味に疲労があるかと思います。

自転車のメリットは、脚だけで全体重を(衝撃付きで)支えるジョギングと違い、3点(脚、お尻、手)で分散できるというものでした。エアロバイクの立ち漕ぎだと手を使わずできるのですが、おしりが痛いという場合、やはり手を使ったほうが快適です。

スタンディングデスクでは、おそらく手を置いて体重をかけるのは好ましいことではないとおもうのですが、今回の4脚では、手前に脚があるので体重を掛けても、それなりには大丈夫というのがわかってスタンディングテーブルに対して優位性がある(スタンディングテーブル詳しく触ってない人の感想です)のがわかりました。お尻の負担軽減のためにも積極的に手を置いて良いんだということになります。

デスクの隅に手をおいてちょうどよいのは天板幅男性90cm女性80cmかと思います。120cmだと広すぎます。あと、私のデスクは、天板の手前が角を削っており隅を手で握るときに突っかかるものがないので非常に持ちやすいのは利点でした。

この剛性に特化した方向は、収穫があったと思えます。

自宅ジム空間に、X形状に組んだ足場パイプとコンクリートブロックがあると、無骨な重厚感があって相性が良いです。安定した鉄アレー置き場が欲しかったのですが、ちょうどよいブロック置き場ともなって解決しました。

完成。

このDIYの問題点

・現在入手できるテーブルですべて同じ事ができるものが見つからない。

柱への固定は、ちょうどよいボルト接続部があったので容易に取り付けができましたが無いと固定作業難。→柱や壁に直接接触させてグラつきをなくすという方法はある。

手前の角を削ったテーブルはなかなか見つからない。→長時間手を置くというか軽く握る感じになるので、できるだけ丸みがあった方が良い。IKEAの真四角の角張ったものを削れば良いという安易なレベルのものではなかった。幅90cmで手前を削って傾斜にした現在のものは理想的っぽいです。下の写真は、手を乗せ置いた状態です。

手を置く位置の重要さがわかってきました。自転車に乗っているとハンドルの隅を持つと腕が一番楽でもう少し広いとさらにいいなと思ったことがあるはずです。エアロバイクPCでは、テーブルの隅に手を置くことで、その最も快適な手のポジションがハンドルのような幅制限がないので実現できます。これが幅約90(80)cmなのです。これに、角のない持ちやすい丸みがあると、ゆるい八の字で最も快適なポジションで長時間エアロバイクができるというエアロバイクPCでしかできない長所となります。両手でしっかり体重をテーブルに乗せられると、おしりを浮かすことができ、細かい位置変更ができて、3点での負荷分散ができ、腕を含めた全身運動(上半身を固定もできるし、自由に動かすこともできる)を最大限活かすことができます。

天板から直接足が出ていて横梁の骨組みがないと、詰め物で足場パイプとテーブル脚とを密着させることが難しい。→前述の足場パイプを使う方法Bの採用。

IKEAの調高テーブルと下駄を使った方法だと、軽いためグラつきがある、幅が100cmで広すぎ、手を置く手前角が角ばっている、手前側の天板は接触の都合薄い方が良いという欠点があると思われます、そのためより手間をかけてこちらで紹介した方法をやろうとすると選定・作業で妥協を必要としたうえで高難度になるようです。

リカベントエアロバイク用のテーブルも検討(脚を深く突っ込むので難度高く諦め)しているのですが、現在販売しているもので、ちょうどよいテーブルは見つかっていません。

という状況なので、足場パイプでの自作のテーブルDIYをやってしまうのはありだと思います。足場パイプでの骨組みを作ってしまえば、天板は安物から高級なこだわったものへ交換ができ(この天板のニス塗り、削りが結構大変じゃないかと思うのですが、購入している場合ナカバヤシの天板の流用を私はまず検討します)、一生使えるわけで中途半端に脚を延長するだけでなく、最初から足場パイプのみでテーブルベースを作って一切妥協なく最高のものを作るというのは現実的な選択です。DIY技術・部品代ともにハードルは高くないです。

www.youtube.com

その前の試作として、ナカバヤシの幅90cm(奥行き60cm)、幅80cm(奥行き45cm)を購入(約7000-9000円)してコンクリートブロック(延長40センチだと、16個。コンクリートブロックは購入は簡単ですが、産業廃棄物扱いで処分が難しい)か、IKEAの高さ調整(幅100cm)に下駄で簡易なものを作るかということしか思い浮かびません。

他、例えば、エアロバイクメーカーのアルインコに、ながらバイクの強化版でエアロバイクPCを製品として作ってもらうのが、今の問題の終着点としてベストなんだと思います。(おそらく製品化は検討してもできない理由がなにかしらあるのかもしれません)

3/17 2週間、毎日1時間のエアロバイクが継続できています。運動とPCは済んでいるという生活に慣れることの変化は、自宅に便利な設備があるという理由で、ジムや別拠点への関心が薄くなった気がします。

毎日、十分な有酸素運動ができたことで、頬の脂肪が落ちて顔がスッキリして安定しているのは実感として確かです、自分比の精悍な顔つきが一時的でなく持続的なさらに進んだものになります。この影響は大きいです、この見返りに対してこの程度の負担なので、持続していくことは間違いないと思います。有酸素運動を毎日やることのメリットを実感しています。(注意として、水分、タンパク質、食事を不足させないというのは意識しています。水分は常識的なレベルの上限いっぱい飲めているので不足はないですが、タンパク質は十分な運動に対して相応に増やす必要があり、その最適な方法は模索中です)思い返すと、これまでで一番近い状況が、高校時代の自転車通学で片道20-30分(往復40-60分)平日毎日漕ぐという生活をしていました。その当時、太ることのない細身傾向ですべて体質と思っていましたが、運動といい加減な食生活による結果だったのだと今は理解できます。

3/27 ほぼ一ヶ月毎日継続できています。一日1時間の運動ではありますが、左膝の外側が膝を床に押し付けた時(起床時)に軽い痛みがあり(左のみ特定の場所を圧迫すると痛み、一時的で軽い、ごく軽い炎症が起きている、自転車で左足を使って体重をかける事が多いので負荷がかかった結果かもしれません)、エアロバイク運動のときに膝からコキコキ音がする(数日で消えた)、前日シャワーのみで当日湯船に浸かりぐっすり眠れた朝の階段降りで左ふくらはぎの中心あたりが軽くつって痛みがあり力が入らず「えっ!えっ!えっ!」という感じで降りきりましたが少し危なかったです。直後に揉んで、それから異常はないのですが、運動でよく使って休息で弛緩しすぎると寝起き軽くつる(肉離れは筋肉断絶だそうです)みたいなことが起きるようです。寝起き直後の階段降りは特に気をつけたほうが良いみたいです。

このあたりが、継続的なエアロバイクPC運動による軽い弊害みたいです。膝のすり減りとか深刻なものも想定しているのですが、長期的に大丈夫という確証を得るために観察しています。

![GUM(ガム) 歯間ブラシ L字型 奥歯の歯間ケア ワイヤータイプ [サイズ:SSS (1)] 10本入×3個パック+おまけ付き GUM(ガム) 歯間ブラシ L字型 奥歯の歯間ケア ワイヤータイプ [サイズ:SSS (1)] 10本入×3個パック+おまけ付き](https://m.media-amazon.com/images/I/51BxNmWS65L._SL500_.jpg)

![[白鷺ニット] おなかポンポン 腹巻 タイツ メンズ 秋冬 腹巻き付き 長ズボン下 スパッツ パンツ 紳士 暖かい K0635E-RT (L, ネイビー) [白鷺ニット] おなかポンポン 腹巻 タイツ メンズ 秋冬 腹巻き付き 長ズボン下 スパッツ パンツ 紳士 暖かい K0635E-RT (L, ネイビー)](https://m.media-amazon.com/images/I/31cn1u4CXfL._SL500_.jpg)

![[グリマー] ダウンベスト インナーベスト 00004-INV メンズ ブラック LL [グリマー] ダウンベスト インナーベスト 00004-INV メンズ ブラック LL](https://m.media-amazon.com/images/I/41tykvI3Y7L._SL500_.jpg)